『スマホのわからないを解決したい』プロジェクト イベント開催など

このプロジェクトでは、シニアの「わかんない」を集めるイベントを開催したり、先生と生徒の関係性ではなく、仲間同士でスマホのわからないことを教えあえる“ちょっとした場づくり”の勉強会を開いたり、場所をつくりたい人をサポートしたりしています。

□協力・連携先

シビックテックさいたま

Code for TODA

Code for Japan(一般社団法人コード・フォー・ジャパン)

トレンドマイクロ株式会社

武蔵野銀行

□企画の背景

・スマホや電子マネーなど、世の中で“便利”と言われているサービスに“不便さ”を感じるシニアが多数いる

・操作や使い方がわからないときに気軽に聞ける場所がない

キャリア会社の相談会・勉強会:ハードルが高い、新しいスマホを勧められそうなど

自治体の開催する講座:自分のレベルに合わない、開催の頻度が低い

家族や友人:何回も聞きづらい、聞くのが恥ずかしい など

<取り組みその1>

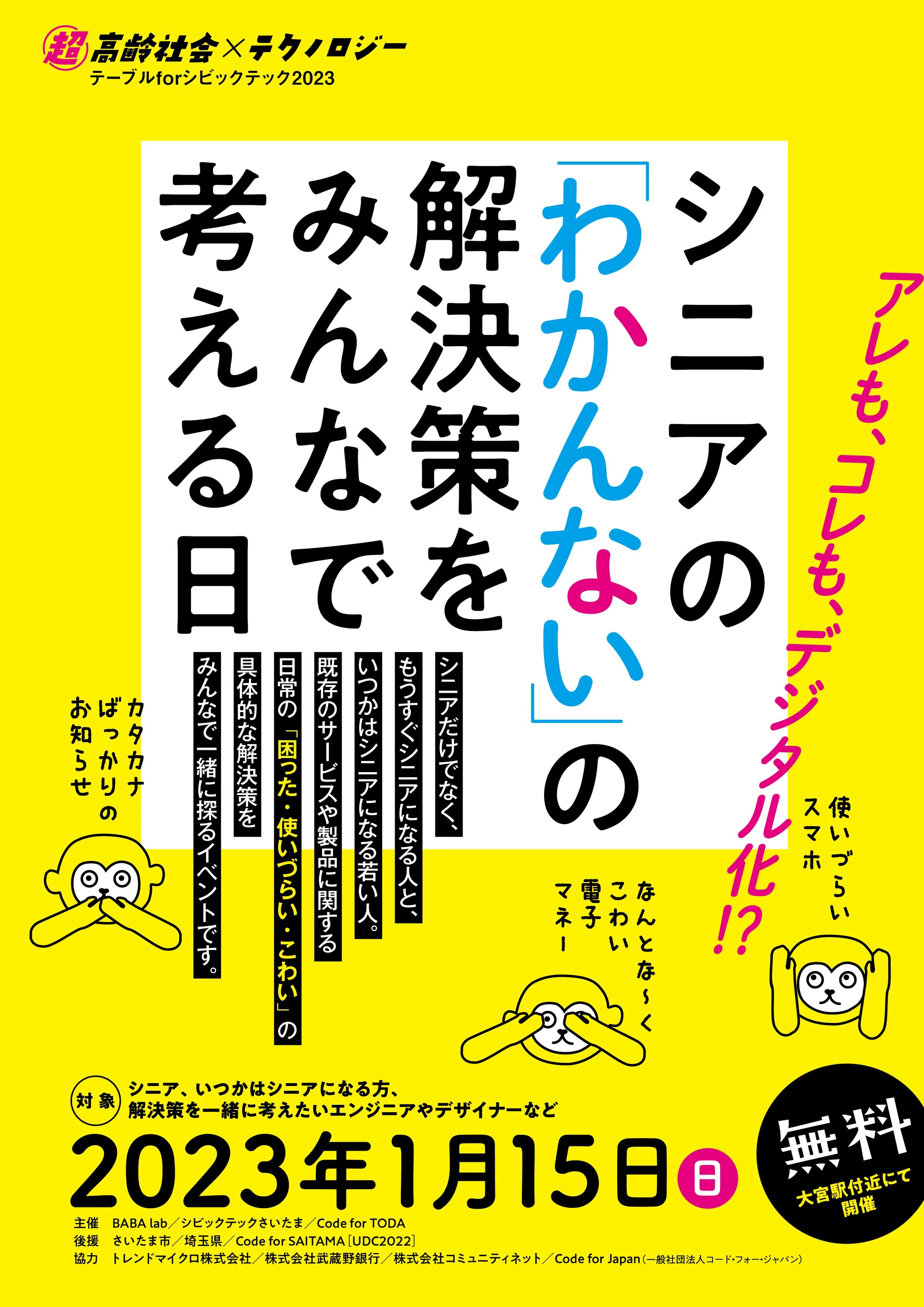

リアルイベントの開催

『シニアのわかんないの解決策をみんなで考える日』を実施

さいたま市内で<超高齢社会×テクノロジー>がテーマのイベントを実施。シニアだけでなく、もうすぐシニアになる人と、いつかはシニアになる若い人と、みんなで一緒に、既存のサービスや製品に関する「困った・使いづらい・怖い」を洗いだし、具体的な解決策を探るイベントで、約80名の方が参加しました。

■イベント内容

・超高齢社会×テクノロジーの現在

・グループワーク「困った・使いづらい・怖い」をあらいだす

・「困った・使いづらい・怖い」の共有

・グループワーク「解決策を考える」

・解決策の発表

・まとめ、今後のスケジュール

★当日の様子動画公開 ※ 約30分ダイジェスト版

https://youtu.be/3lQ7uWLB7RM

★ワークショップ「しゃべりましょう」で集まった約400枚の「困った・怖い ふせん」をテキスト化https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yPYjvx_a1zpqGXhUL1YPVn_R6VELSyTarfXAZJnrXWc/edit?usp=sharing

※オープンデータ

<取り組みその2>

オンラインイベントの実施

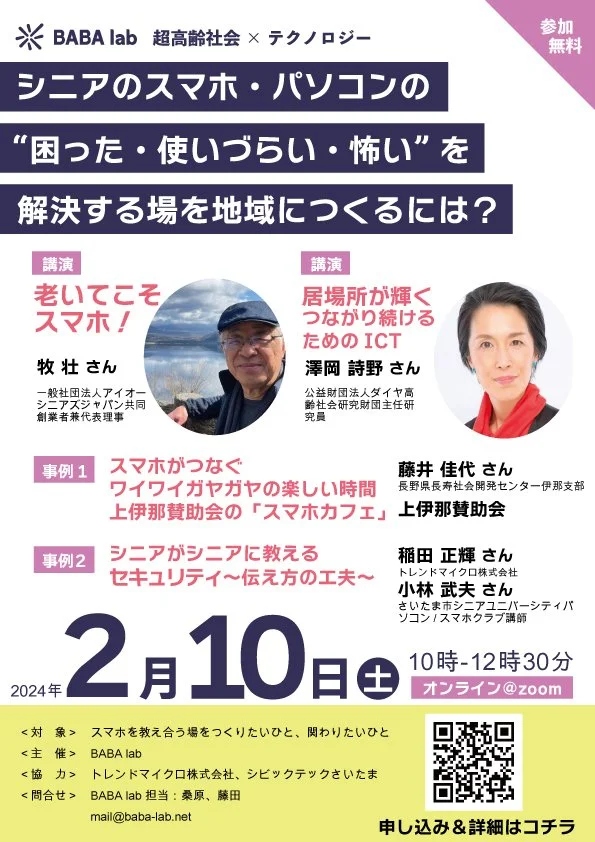

『シニアのスマホ・パソコンの“困った・使いづらい・怖い”を解決する場を地域につくるには?』

スマホが普及し、連絡や買物など生活が便利になった一方で、苦手に感じる高齢者も増えており、「スマホのことを気軽に聞ける場がほしい」「学び合える友だちがほしい」など、地域のなかで支え合える場の必要性もが高まっています。イベントでは、『スシニアのスマホ・パソコンの“困った・使いづらい・怖い”を解決する場を地域につくるには』をテーマに、場づくりのコツや課題などを実践者の方に伺い、理想の場について考えました。

■スピーカー 老いてこそ、スマホ!

牧 壮 さん

シニアへネット活用を呼びかけるエバンジェリスト。一般社団法人アイオーシニアズジャパン共同創業者兼代表理事。著書に「老いてこそ、スマホ 年を重ねて増える悩みの9割は、デジタルで解決する 老いに親しむレシピ」(2023年主婦と生活社)などがある。

■スピーカー 「居場所が輝く、つながり続けるためのICT」

澤岡 詩野 さん

公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団主任研究員。専門領域は老年社会学、高齢社会の地域づくり。人生100年を豊かにするための、家庭でも職場でもない3つ目の居場所の在り方を明らかにすべくフィールドワークに力を注いでいる。

■事例紹介1 「スマホがつなぐワイワイガヤガヤの楽しい時間」

藤井 佳代さん(長野県長寿社会開発センター伊那支部)

上伊那賛助会

■事例紹介2 「シニアがシニアに教えるセキュリティ~伝え方の工夫~」

稲田 正輝さん(トレンドマイクロ株式会社)

小林 武夫さん(さいたま市シニアユニバーシティパソコン/スマホクラブ講師)

★当日の様子動画公開

https://youtu.be/KV9-WJa9QaA

□ポイントと効果

(1)参加のハードルを低くする

リアルイベント『シニアのわかんないの解決策をみんなで考える日』では、わらかないこと=恥ずかしいという気持ちが強いシニアに対して、皆さんの「わからない!」という声がサービスや商品の改善につながることを丁寧に伝え、お菓子を食べながら、 “おしゃべり”のなかで、臆せずに「困った・使いづらい・怖い」を話せる場づくりを心がけた。

(2)地域のエンジニアなど“つくれる人”を巻き込む

イベントには、地域で“シビックテック活動”(地域の課題をテクノロジーによって使って解決する活動)に参加するエンジニアやプログラマーのほか、IT企業の方にも多く参加していただいた。イベント後も、サービスや商品の改善や開発に取り組んでもらえるよう促した

(3)集めたデータを公開する

リアルイベント『シニアのわかんないの解決策をみんなで考える日』のワークショップ「しゃべりましょう」で集まった約400枚の付箋をテキスト化、分類分けをしてオープンデータとして公開した。公開されたデータを使って大学での授業を行ったり、AIでの解析を行ったりするという活用事例があった